「社交恐怖:無視されてきた不安障害」by Liebowitz

心理・精神科臨床

2025.02.24

” neglected social disorder (1985)”と報告されて40年!でもまだ無視もしくは軽視されている。

2月22日 「思春期妄想症」を中核のテーマとして勉強会をしました。参加者の皆さん、それぞれの視点でまとめて参加していただき、「いっしょに顔を合わせて学びあう」ことのわくわく感を久々に味わいました。突然のロールプレイ指名にもてきぱきと反応する機動力やまた茶菓飲食のお気遣いもみなさんありがとうございました ^^) _旦~~

さてわたしとしては小学校中学校で「別室登校」や「不登校」という”現象”の背景のかなりの割合にこの社交不安(社会恐怖)があるにもかかわらず、その視点でお話を聞いていないために、支援や治療を受けていないケースが多数あることを実感しています。

とくに アクティブ・ラーニング以降 それは顕在化し増加していることは疑いないことだと思います。(不登校や欠席、別室登校の調査項目に入れていただきたいものです)

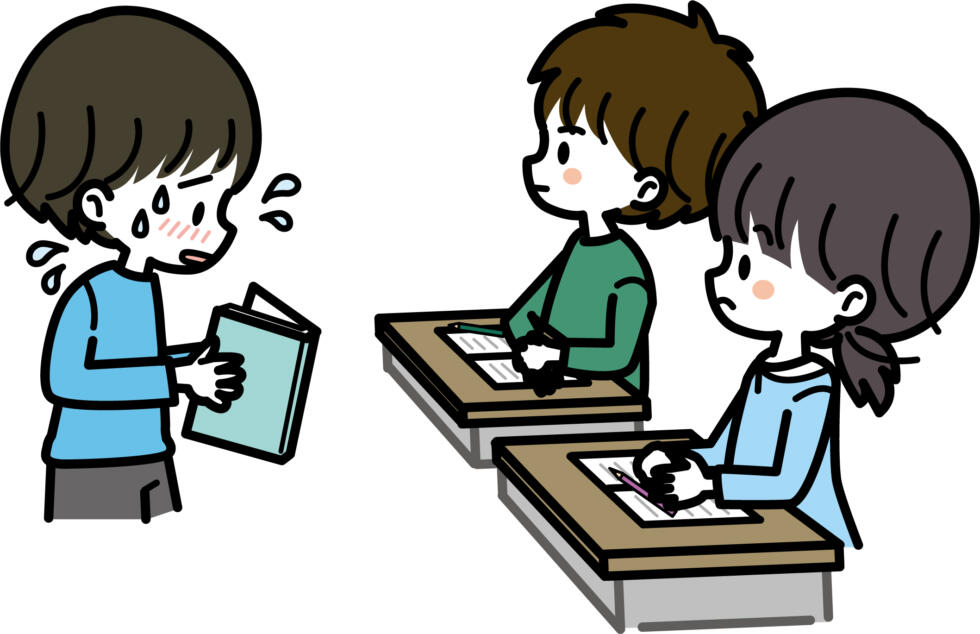

教室で勉強したい 受動的に学ぶならできるし 学びたいのに

対面して意見を出し合う 隣の人と教えあう 席を立って聞きに行く 挙手して意見を述べる このような状況には耐えがたい心理的身体的苦痛(恐怖反応)が生じる

恐怖対象からの回避が起こるのは当然の反応

13歳ころから15歳ころが社会不安、思春期妄想症の発症ピークと考えれば当然の現象・症状とも思えます。

そして場面緘黙をふくめ、こうした社会不安が治療の対象となること、専門的アプローチが可能なことがあまりに知られていないと感じます。

社会恐怖(社会不安・社交不安) も 摂食障害 強迫性障害 排泄症 神経疾患 などよりも発症率は群を抜いて高いのですから、そして見落としようがないのですから、スクールカウンセラーの立場でもっとこのことを学んでいきたいものです。

以下

不安症研究. 7(1),2015 特集:社交不安症 p18-28

「社交不安症の疫学 -その概念の変遷と歴史―」音羽健司 森田正哉 より一部引用しますが

J-Stage にてタイトルとお名前で検索しましょう。アクセス制限は印刷許可になっていますのでご自身で入手し、じっくり全文をお読みください。

“ (前略)全米規模での対面調査*で,18歳以上の9,282人が対象となった。その結果、SADの障害有病率は12.1%であった。(Kessler et al,2005)。これは全般不安症の5.7%、パニック症の4.7%、心的外傷後ストレス障害(posttraumatic stress disorder;PTSD)の6.8%、強迫症の1.6%と比較しても顕著に高いことが示されており、改めて有病率の高い精神疾患であることが浮き彫りになった。” (* 2000年)

上記 p20

そして次の場面はつまりどういう状況か‥。

” 不安を抱きやすい状況として、講習の前でスピーチを行うことが21.2%、会議で自分の意見を言うことが19.5%、初対面の人と会うことが16.8%と特に多く、他者からの評価を受けやすい場面を特に恐れることが明らかとなった。また、生涯有病率における年齢層の比較 として(中略)若年層に偏りが見られた。すなわち人前でスピーチやプレゼンテーションを行う機会の多い年代に多く見られるといえる。”

上記 p20

(SADと内気(shyness)の疫学的差異について調べて研究(Burstein et al.2011)

” (前略)このことから、疾患の診断と適切な治療導入がなされていない現状が浮き彫りにされ、著者らは警鐘を鳴らしている。以上の結果から「恥ずかしがり屋」「内気」と性格の問題として片付けられているものの中にもSADの診断基準を満たし、日常生活に支障をきたすほどの障害を持つ者が1割程度はいること、さらに本人の自覚や周囲の評価だけではSADを否定することはできないということがわかった。

発症年齢がほかの疾患よりも低いことは、治療導入までの期間が遅れることにつながり、脚気、未治療のまま進学や就職などのライフイベントをこなさなければならず、(後略)”

p21

学校での仕事は卒業したら終了になるので、長期的にその後を見ていくことはありません。

「あのひとどうなったかなあ・・」ということで終わっていないでしょうか。

見立てて、説明して、保護者にも伝えて、治療的介入の必要性を説明しましょう。

「内気」や「恥ずかしがり屋」とはどこが違うのか

どんな治療をしていくのか?

治療介入の有効性のエビデンスは?

次は「治療的介入」について勉強しましょう。

参加には今回の勉強会での積み上げが前提ですので、今回出席できなかった方は宿題が条件になりますのでご相談ください。